2020年4月22日,北京大學信息科學技術學院電子學系、區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室彭超副教授課題組與麻省理工學院物理學系MarinSolja?i?教授、賓夕法尼亞大學物理與天文學系甄博助理教授合作的相關成果于《自然》在線發表。北京大學電子學系2015級博士研究生尹雪帆為第一作者,彭超為通訊作者。

論文針對集成光子器件研究中,分布式布拉格光柵反射鏡、金屬反射鏡體積大、結構復雜、加工難度高,還會引入額外的損耗和色散的問題,從拓撲光子學視角提出一種在單層硅基板上不依靠反射鏡而實現定向輻射的新方法。

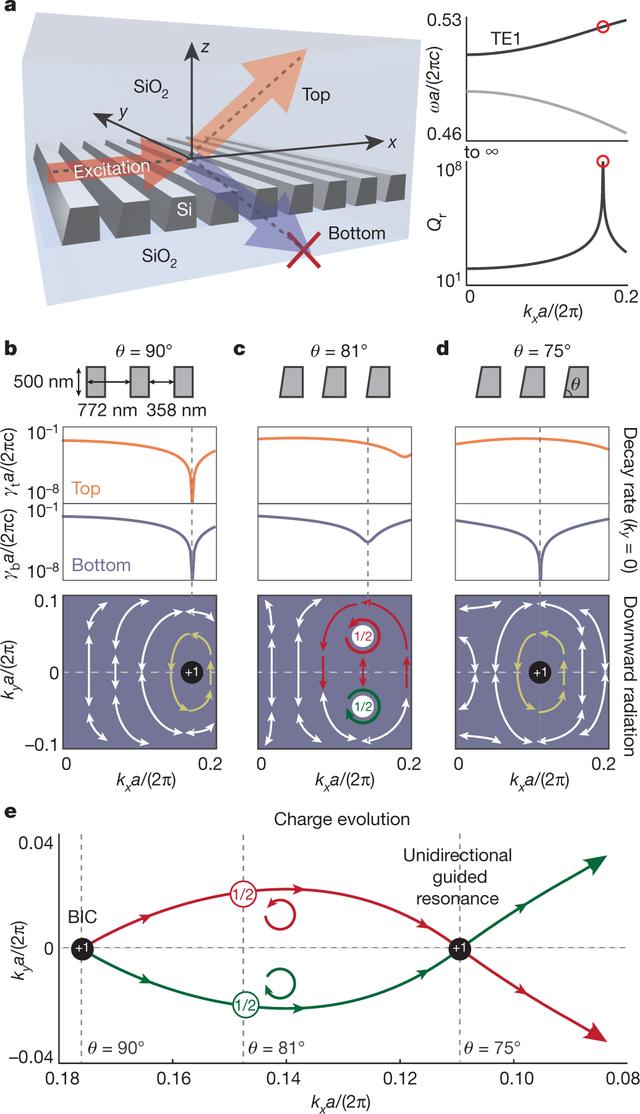

彭超等人從拓撲荷操控出發,在光子晶體平板中實現了單向輻射的特殊諧振態,即單側輻射導模共振(unidirectional guided-resonance,UGR)態,在一維光子晶體中通過傾斜側壁同時破缺結構垂直對稱性和面內對稱性,使體系中連續區束縛態所攜帶的整數拓撲荷分裂為一對半整數拓撲荷,并在平板上、下兩側表面產生大小不等的輻射。

此時,維持對稱性破缺,通過調控參數將一側表面的成對半整數拓撲荷重新合并成整數拓撲荷,形成不依賴鏡面僅朝一個表面輻射能量的UGR態。

通過操控拓撲荷演化,實現單向導模共振態

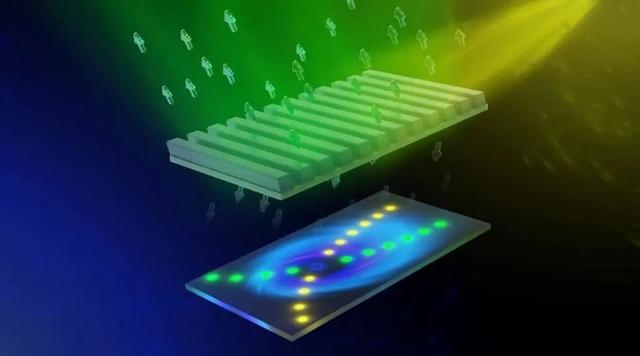

聯合課題組利用自主發展的傾斜刻蝕工藝制備樣品,實驗上觀測到非對稱輻射比高達27.7dB;這就意味著超過99.8%的光子能量朝一側定向輻射,較傳統設計提高了1~2個數量級,從而有力證明了單向輻射導模共振態的有效性和優越性。

該技術有望顯著降低片上光端口的插入損耗,大幅推動高密度光互連和光子芯片技術的發展。

人物介紹

彭超,北京大學信息科學技術學院電子學系、區域光纖通信網與新型光通信系統國家重點實驗室副教授。2004和2009年先后在北京大學取得物理學學士學位和通信與信息系統專業博士學位。2009至2011年在京都大學任日本學術振興會海外特別研究員(JSPS postdoctoral fellow)。專注于光纖傳感器件和系統、納米光電子學器件及應用的研究。2019年獲國家自然科學基金優秀青年科學基金項目資助。