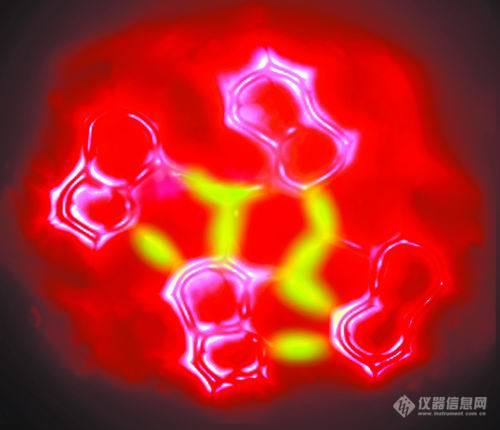

來自國家納米科學中心的裘曉輝博士使用QPlus原子力顯微鏡,在低溫狀態下進行了實空間分辨8-羥基喹啉(8-hq)的分子構型研究,早在11月1日,美國《Science》雜志已經以論文形式正式發表了該項成果。該研究基于牛津儀器Omicron NanoScience提供的UHV LT掃描探針顯微鏡平臺,使用Qplus AFM探針,在5K低溫進行探測。原子分辨的探測可以精確研究8-羥基喹啉中氫鍵的網絡結構,包括鍵的位置、方向以及長度。該工作中所使用的直接實空間探測分子鍵技術將會給復雜分子結構的研究帶來新的方向。

摘自人民日報的信息:

新華社北京記者22日從中國科學院國家納米科學中心獲悉,通過利用改進的非接觸原子力顯微鏡,由中科院國家納米科學中心研究員裘曉輝等組成的研究團隊,近日在世界上首次得到了分子間氫鍵的實空間圖像。還精確解析了分子間氫鍵的構型,實現了對氫鍵鍵角和鍵長的直接測量。這為科學家理解氫鍵的本質,進而改變化學反應和分子聚集體的結構奠定了基礎。

摘自光明日報的信息:

中科院國家納米科學中心22日宣布,該中心科研人員在國際上首次“拍”到氫鍵的“照片”,實現了氫鍵的實空間成像,為“氫鍵的本質”這一化學界爭論了80多年的問題提供了直觀證據。這為科學家理解氫鍵的本質,進而改變化學反應和分子聚集體的結構奠定了基礎,也為科學家在分子、原子尺度上的研究提供了更精確的方法。

11月22日,國家納米科學中心研究員裘曉輝博士在介紹他們直接觀察到的氫鍵

這一成果發表在日前出版的《科學》雜志上,被評價為“一項開拓性的發現,真正令人驚嘆的實驗測量”“是一項杰出而令人激動的工作,具有深遠的意義和價值”。

這項研究是由國家納米科學中心研究員裘曉輝和副研究員程志海領導的實驗團隊,以及中國人民大學物理系副教授季威領導的理論計算小組合作完成的。

裘曉輝解釋說,氫鍵是自然界中最重要、存在最廣泛的分子鍵相互作用形式之一,對物質和生命有至關重要的影響——因為氫鍵的存在,水才在常溫下呈液態,冰才能浮在水面上;也因為氫鍵的存在,DNA才會“扭”成雙螺旋結構;很多藥物也是通過和生命體內的生物大分子發生氫鍵相互作用而發揮效力。

人類對氫鍵的研究歷史最早可以追溯到19世紀后半葉,但自從諾貝爾化學獎得主鮑林在1936年提出“氫鍵”這一概念后,化學家們就一直在爭論:氫鍵僅僅是一種分子間弱的靜電相互作用,還是存在有部分的電子云共享?直到目前為止,關于氫鍵的本質還無定論,也從來沒有人真正地看到過氫鍵。

我國科學家在國際上首次“看到”氫鍵

裘曉輝帶領的研究團隊對一種專門研究分子、原子內部結構的顯微鏡——非接觸原子力顯微鏡進行了核心部件的創新,極大提高了這種顯微鏡的精度,終于首次直接觀察到氫鍵,為爭論提供了直觀證據。

“利用改造之后的顯微鏡,我們可以看到頭發絲百萬分之一那么微小的結構。”裘曉輝說,“我們團隊的研究人員手工制作了顯微鏡的探針、自制了核心部件‘高性能qPlus型力傳感器’等,這就像給汽車換上了我們自己制造的發動機,讓這臺儀器的關鍵技術指標達到國際上該領域的最高水平。”

“通俗來說,相當于以前可以從太空中看到地面的人排成一行,現在是第一次看到原來這些人之間是手拉著手。”裘曉輝同時表示,對氫鍵特性的精確實驗測量,如作用位點、鍵角、鍵長以及單個氫鍵強度,不僅有助于理解氫鍵作用的本質,這些在原子、分子尺度上關于物質結構和性質的信息對于功能材料及藥物分子設計有著非常重要的意義。

“‘看到’只是第一步,關于氫鍵的研究還有很長的路要走,比如氫鍵的‘測量’、不同分子間氫鍵的‘比較’等等。”程志海說,科研團隊的研究還會拓展至其他關鍵化學鍵的研究,比如共價鍵、離子鍵、金屬鍵等,以及進一步在原子、分子尺度上實現不同化學鍵的比較和強度測量等。

以上信息來自人民日報,光明日報,《科學》雜志。