根據《國家重點實驗室年度報告》,中國的國家重點實驗室可分為8個學科領域,基本覆蓋了基礎研究和應用研究的大部分學科領域,同時也是國家重點實驗室在分學科評估時的重要依據,它們分別為地球科學、工程科學、生物科學、醫學科學、信息科學、化學科學、材料科學和數理科學領域。

圖 1 2019年國家重點實驗室的學科領域分布 本文制圖均由作者提供

知識要素的結合和重組是創新知識的重要來源,各主體借助知識要素進行交流互動,最終形成知識網絡結構體系,美國早已開始進行實驗室聯網一體化建設來促進實驗室之間的溝通交流,國內也有學者提出高校的重點實驗室要多走學科聯合的路子,加強學科間的交叉滲透促進重點實驗室的雙邊和多邊合作,拓展實驗室的研究領域,促進學科的交叉和融合,也有學者指出有必要在現有國家重點實驗室的基礎上,推動有條件的單位將關聯度高、學科互補的若干實驗室優化集成,組建學科交叉、體量較大的實驗室,因此,合作交流對于國家重點實驗室的發展具有重要作用。那么中國的國家重點實驗室之間的合作交流現狀如何?不同學科領域之間有何差異?受到哪些因素的影響?這些問題值得我們深入探究。

因此筆者以知識網絡為載體,以國家重點實驗室內部合作論文發表數據為依托,探究其基于學科領域的知識網絡拓撲結構和空間結構特征,并從合作雙方關系、國家重點實驗室及其所處城市的屬性方面對國家重點實驗室知識網絡的影響因素進行探究。根據社會網絡分析以及空間分析方法,我們得到以下結論及建議。

國家重點實驗室合作網絡密度小,集聚特征不顯著

無論是相同學科領域還是跨學科領域,國家重點實驗室知識網絡的密度普遍偏低,集聚特征不顯著,呈現相對均衡的狀態。網絡規模上,跨學科領域的國家重點實驗室之間的網絡密度相比之下要低得多,因為跨學科領域的國家重點實驗室之間的認知差異限制了其合作交流,也說明了目前中國的國家重點實驗室的研究領域還較狹窄,對于跨領域的知識接受度較低,有待進一步的交流擴展。從網絡中心性來看,無論是各個學科領域內部還是跨學科領域的國家重點實驗室知識網絡的度中心性都低于0.1,都處于較低水平,說明國家重點實驗室知識網絡的集中趨勢并不明顯,呈現出相對均衡的狀況。從小世界性來看,只有化學科學、材料科學和數理科學這三個領域的國家重點實驗室的知識網絡具有較小的平均路徑長度和較大的平均聚類系數,表明這三個學科領域內部的國家重點實驗室具有小世界特征,其內部形成了相對較為緊密的小團體。

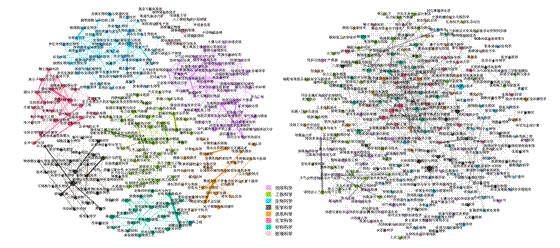

圖 2 2019年八類學科領域內部及跨學科領域知識網絡拓撲圖

表 1 國家重點實驗室知識網絡結構指標數值

城市內部合作分布零散

城市內部國家重點實驗室的知識合作分布十分零散。本地合作分布較為零散,合作次數在很大程度上都與每個城市所擁有的國家重點實驗室的數量保持一致,因為本文的國家重點實驗室主要依靠大學及科研院所建立,所以合作次數與城市所擁有的高校和科研院所的數量也基本保持一致。第一梯隊主要是北京市,北京市是高校和科研院所的集聚地,因此北京市的本地合作次數相對較高,且北京擁有的國家重點實驗室數量占總數的約31%,包含八種學科類型,涵蓋范圍很廣,內部合作基本可以滿足內需。第二梯隊為上海、南京、武漢和長春,這幾個城市擁有的國家重點實驗室數量也是相對較多的,所以合作次數表現也相對較高。而第三梯隊如西安、廣州、大連和蘭州等城市內部合作次數相對較低。

跨城市合作呈現“核心-邊緣”結構

跨城市國家重點實驗室的知識合作呈現“核心-邊緣”結構。國家重點實驗室的跨城市合作呈現明顯的東密西疏的地理特征,具體表現出以北京為核心的放射型空間結構,北京處于網絡的中心位置,與上海、南京、武漢、西安和廣州均具有很強的聯系,其與上海、南京形成了強強聯系的閉環,雖然西安和廣州擁有的國家重點實驗室較少,但是卻與北京形成了很強的聯系,說明北京作為網絡的中心,其國家重點實驗室對西安和廣州的實驗室都具有很強的知識溢出。可以看出,聯系的強度總體上隨著空間范圍的增加逐漸減弱,如北京的國家重點實驗室與上海、南京等城市保持著高強度的聯系,與福州、廈門等城市保持著中等強度的聯系,而與烏魯木齊、哈爾濱等城市僅保持著弱聯系,說明地理距離是限制國家重點實驗室之間知識合作交流的重要因素。總的來說,國家重點實驗室內部聯系視角下中國城市知識網絡聯系整體形成以廣泛節點和重要或核心節點的弱聯系為基礎,極少數高層次核心或重要節點之間的強聯系為骨干的核心-邊緣結構。學科領域內與跨學科領域合作的影響因素有何異同?

基于回歸分析我們發現,無論是相同學科領域內還是跨學科領域,國家重點實驗室的論文數量及其所處城市的教育水平相近均會促進其論文合作,而國家重點實驗室所屬城市的互聯網使用度差異卻只在相同學科內部起正向作用。隨著地理距離的增加,國家重點實驗室之間的交流會減少,相同學科內部和跨學科領域的國家重點實驗室屬于同一依托單位都對其論文合作具有顯著的正向影響,而屬于同一管理部門卻并不能促進國家重點實驗室之間的論文合作,甚至由于競爭關系的存在還會使得同一學科內部國家重點實驗室的論文合作量下降。

圖 5 國家重點實驗室合作強度影響機制

政策啟示

基于以上空間結構特征及影響機制分析,對國家重點實驗室布局及發展的優化提出以下建議:

第一,中國的國家重點實驗室雖然承擔了很多重大攻關技術,但是不同學科之間的交流有待進一步加強,所以要促進不同學科之間交流合作,鼓勵交叉學科發展,促進不同學科的協調發展,推動國家重點實驗室組建聯盟,提倡優勢互補,分工協作,以期實現重大技術問題聯合攻關。

第二,從空間上優化國家重點實驗室布局,大力推動中西部地區國家重點實驗室與東部,特別是與北上廣深等創新資源豐富地區的合作,如可以通過互派人員學習,掛職訓練或者加強項目合作等來實現;

第三,將國家重點實驗室的管理權利下放到依托單位或屬地教育部門,加大依托單位或屬地教育部門的直接管理權利。綜合考慮依托單位學科優勢,及屬地實驗室數量、學科領域分布、教育資源和互聯網發展度等情況,在缺乏實驗室并符合建設條件的地方布局國家重點實驗室。