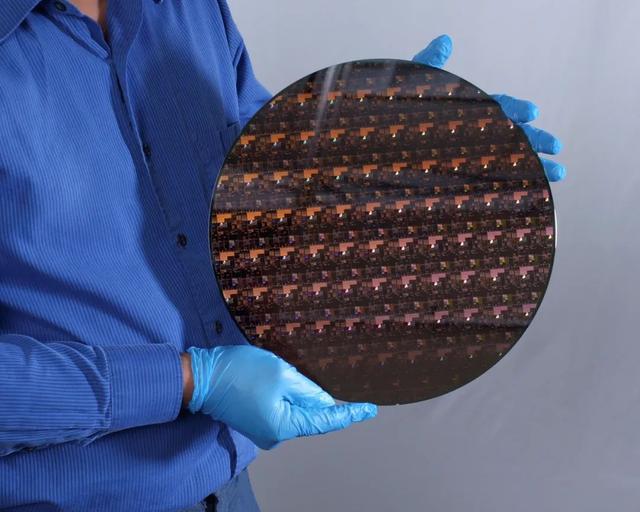

2納米工藝的芯片,意味著一個“指甲蓋大小的芯片”將能容納500億個晶體管,上次在制程上的突破時2017年的5納米芯片,獲得了同樣大小芯片可放入300億個晶體管的能力。對比廣泛使用的7納米芯片,2納米芯片意味著性能將提高45%,而耗能將減少四分之三。

英國BBC的報道認為,考慮到目前最為先進的為臺積電生產的5納米芯片,且僅使用在IPhone12等高檔機型中,2納米芯片在實驗室獲得成功,堪稱時行業內一項“里程碑”式的突破。

IBM市場分析公司IDC研究總監彼特·魯頓說,這的確是一個突破,“我們已經看到半導體制造商從14納米到10納米再到7納米,7納米對一些人來說已經是個真正的挑戰。”

魯頓表示,考慮到當前人工智能領域往往需要兩個處理器,IBM實現的這一新工藝將在人工智能設備中發揮重要作用。就個人設備而言,新技術將使芯片耗能降低75%成為可能,這是一個巨大優勢,如果未來應用于智能手機上,將使目前普遍存在的手機一天一充成為歷史,而四天一充無疑將大大提高用戶體驗。

就芯片而言,美國具有最強大的研發優勢,然而,美國業界人士已經看到芯片背后的國際競爭,以及由此帶來的隱憂,認為,產業過度集中蘊藏著風險。

美國半導體產業協會的最新報告顯示,全球最先進的芯片制造幾乎全部在亞洲,而其中又有92%在臺灣。如果臺灣一年無法生產芯片,全球電子業營收將少掉將近5000億美元,甚至會導致“全球電子業供應鏈將會停擺。”

有政界人士認為,目前的情況是,美國的芯片供應嚴重依賴臺積電,而臺積電在中國面前又很脆弱,因此,美國政府有必要下大決心,加大力度向美國本土的芯片制造業注資。美國半導體產業協會執行長約翰·紐弗爾坦承,美國沒有足夠的半導體制造能力,業界必須在美國政府的協助下解決這個問題。

不僅美國捉急,日本也同樣感到憂慮。共同社在一篇文章中分析指出,日本政府日前宣布將出臺芯片新戰略,其背景因素是對日本芯片的全球市場占有率驟減抱有危機感。由于日本企業所用芯片很多是從臺灣采購,業界人士擔心,如果有突發事態,芯片供應鏈斷裂的風險完全存在。因此,要穩定地獲得芯片,需要政府主導實施戰略,以解決目前技術落后和巨額負擔等難題。

在上世紀80年代后期,日本芯片占全球市場占有率的一半以上。之后,日本出現產業發展判斷上的失誤,沒有跟上研發與生產分離的世界潮流。到2019年,日本芯片全球市場占有率已經跌至約10%。經濟產業省的報告甚至預測,如果不扭轉技術落后的現狀,“未來有可能為零”。業界人士也認為,雖然日本企業非常希望參與到競爭中,但是實際上的技術差距的確很大,“要追趕技術領先的臺積電確有困難”。

夾在中美之間的臺積電似乎不愿意承認生產“過度集中”的說法。臺積電董事長劉德音表示,芯片制造產能的供不應求,并不是因為生產據點集中在臺灣才發生,不論工廠設在全球哪里,都會出現目前的狀況。

由于摩爾定律失效,特別是近10年來行業規模增速僅維持在4%至6%之間,全球芯片產業面臨瓶頸,這使得過去后者幾乎不可能趕上先行者的發展速度的狀況出現轉機。但是,在評價中國芯片產業的現狀時,BBC的分析認為,盡管中國迎來了難得的契機,但總體而言,“中國芯片現有產業基礎極差”。

芯片研發與制造是現代工業金字塔的頂端,在魯頓的描述中,這項新技術將會繼續沿著以往的路線圖傳遞下去:最新技術走出美國的實驗室,蘋果、高通、三星等頂尖芯片設計公司設計出新一代芯片,然后在臺積電、三星等芯片代工廠進行生產,最后在中國企業的生產線上組裝到手機上,然后成為用戶手中的最新設備。