中國信科-中信科移動通信技術有限公司寬敞明亮的智慧工廠生產車間里,田萬智負責管理這條生產天線組件的無人生產線。長江日報記者高勇 攝

科技自立自強是促進發展大局的根本支撐,只要秉持科學精神、把握科學規律、大力推動自主創新,就一定能夠把國家發展建立在更加安全、更為可靠的基礎之上

——習近平總書記在中央經濟工作會議上強調(2020年12月16日至18日)

希望湖北省和武漢市以此次大會召開為契機,弘揚偉大抗疫精神,大力推動數字經濟發展,為推動經濟高質量發展、服務構建新發展格局作出貢獻

——習近平總書記向2020中國5G+工業互聯網大會致賀信(2020年11月20日)

長江日報訊去年,經受了艱苦卓絕的戰疫大考,武漢經濟總量仍保持全國城市前十,穩住了經濟基本盤,靠的是創新。今年,武漢更是咬定12%的經濟增長目標,加快打造全國重要增長極,同樣要依靠創新。

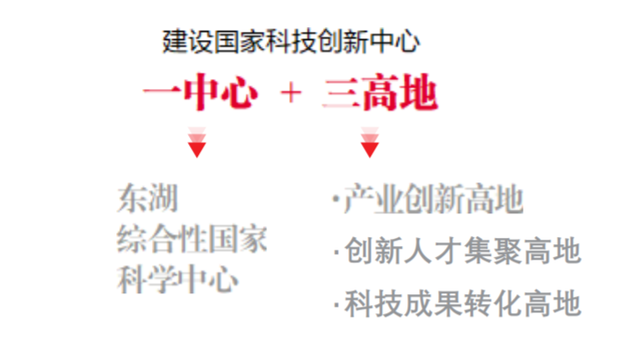

黨的十九屆五中全會提出,堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位,把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。武漢深入貫徹習近平總書記關于科技創新重要論述,落實省委、省政府要求,凝心聚力、勇攀高峰,勇擔科技自立自強的責任使命,全力以赴建設國家科技創新中心,把科技創新擺在全局核心位置,把創新驅動發展作為城市主導戰略,大力實施科技創新“十大行動”,努力塑造武漢在全國科技創新版圖中的領先地位,推動科技創新“關鍵變量”轉化為武漢高質量發展“最大增量”。

一年多來,武漢將科技創新作為重中之重強力推進,全面重塑科技創新體系,一批“國之重器”、一批“國寶級”科學家、一批“國字號”創新平臺、一批“國家級”基地、一批“全國領先”科技成果效能正在不斷釋放。

組建七大湖北實驗室

啟動建設2個大科學裝置

在光谷的高新大道和森林大道間的群英路上,華中科技大學國際醫學中心已初現雛形,長江日報記者7日看到,5層樓的高端生物醫學成像設施正在進行外部平整,內部裝修進入收尾,預計6月交付驗收。

該項目由華中科技大學、中國科學院武漢精密測量科學與技術創新研究院共建,將以“光電融合超快生物分子成像裝置”“先進顯微光學成像裝置”“超靈敏磁共振成像裝置”“變結構全數字PET超級母機”等四大裝置為核心,打造從分子、細胞到器官的多層次、多模態融合高端生物醫學成像重大基礎設施,劍指世界級。

據了解,這只是今年在光谷科創大走廊上啟動建設的2個大科學裝置之一。

2021年,光谷科學島將全面啟動建設,武漢加速完善“國家科技創新中心—東湖綜合性國家科學中心—以東湖科學城為核心的光谷科創大走廊—國家、省級實驗室—大科學裝置”創新體系。

武漢提出全力以赴創建國家科技創新中心,我省提出高標準建設光谷科技創新大走廊,爭創武漢東湖綜合性國家科學中心。同時,武漢對標國家實驗室,將圍繞加快建設湖北實驗室,力爭到2025年建成運營3個、在建2個重大科技基礎設施,建設一批特色優勢明顯的前沿交叉研究平臺,開展戰略性、前瞻性、基礎性研究,推動原創性、顛覆性科技攻關。

目前,光谷實驗室、江夏實驗室、珞珈實驗室、洪山實驗室、江城實驗室、東湖實驗室、九峰山實驗室等7個湖北實驗室在漢揭牌,在武漢市科技創新大會上,實驗室牽頭組建單位與落地區分別簽訂合作共建協議。作為湖北珞珈實驗室牽頭組建單位,武漢大學與東湖高新區簽約。“現在充滿了干勁。”中國工程院院士、武漢大學副校長、珞珈實驗室主任李建成表示,武漢大學牽頭,將聯合中國科學院精密測量科學與技術創新研究院、中國地質大學(武漢)等10余家單位共同建設珞珈實驗室,著力突破空天科技領域的世界前沿科學難題。

在武漢,國家科技創新中心、東湖綜合性國家科學中心兩大中長期目標清晰,東湖科學城、光谷科創大走廊兩大支撐強勢推進,七大湖北實驗室、大科學裝置兩大抓手緊鑼密鼓實施。

面向全球“揭榜掛帥”

名校名企名城合作創新

3月29日,武漢市科技創新大會上,中國科學院院士、武漢理工大學校長張清杰院士走過紅毯,被迎上主席臺就座,接受這座城市的禮遇。

“借武漢市科技創新大會東風,勇擔科技自立自強的責任使命,建設國際先進科研基礎設施,匯聚世界一流人才,在漢探索有組織創新的新型運行機制,產出世界級重大成果。”張清杰說。他長期從事新能源材料和先進復合材料研究,在國際上開創了高效熱電磁全固態能源轉換新材料及變革性技術新領域。在此次大會上,他率團隊參加“院士引領十大高端產業部分項目簽約”,攜“面向5G/6G光通信模塊用微型半導體熱電制冷芯片(TEC)產業化”這一項目,爭取在高性能半導體熱電材料和微器件制備技術領域突破國外長期以來的技術封鎖。

對“卡脖子”技術的攻堅克難成為武漢科技創新重點方向之一。這次大會上,發布了武漢科技創新“十大行動”,包括“高速光通信用半導體激光器芯片核心技術攻關及產業化研究”等項目在內,總金額1.35億元的首批市級科技重大專項“揭榜掛帥”項目榜單發布,聚焦三維存儲芯片、硅光芯片、新型顯示材料、高端醫學影像設備等重點領域發展的痛點和難點,推動關鍵技術環節自主可控。

作為科教資源富集的城市,武漢面向全社會“揭榜掛帥”,英雄不問出處,誰能干誰來干,這座城市矢志推動科技創新的胸懷、聚天下英才而用之的誠意、矢志貢獻科技自立自強的擔當,可見一斑。

揭榜掛帥,真金白銀、真刀真槍。武漢探索成立聯系服務高校院所的專職機構,構筑“基礎研究—技術創新—產業化”協同發展格局;要大力發展新型研發機構,設立產業發展基金;要充分發揮金融催化作用,為創業者和投資人牽線搭橋……

全市上下產學研各界信心滿滿。武漢大學劉經南院士說,科技自立自強的責任使命在肩,將會繼續以行動支持武漢“院士專家引領十大高端產業發展行動計劃”。高德紅外董事長黃立說,高德紅外作為一家長期自主創新的企業,將圍繞新技術發展航空航天、智能駕駛、資源勘探等,當仁不讓全力驅動創新第一動力。

標識注冊量超33億

構建中部網絡數字樞紐

4月7日,長江日報記者在位于光谷八路的工業互聯網國家頂級節點(武漢)運營中心看到,近百個比人還高的機柜整齊排好,透過防爆玻璃能看到部分機柜的插槽,還有數據的綠光跳動。來自中部四省海量的智能制造信息,正在通過無形的網被傳輸至此。截至今年第一季度,武漢頂級節點已接入包括東風汽車、長飛光纖、華中數控等在內的17個二級節點,標識注冊量超過33.39億個,涉及汽車、光通信等武漢千億產業,服務范圍覆蓋中部四省(湖北、湖南、江西、河南),加速構建中部網絡數字樞紐。

依托“中國光谷”和國家信息光電子創新中心、國家數字化設計與制造創新中心等國家級創新平臺,擁有汽車及零部件、生物醫藥、醫療器械等產業集群,武漢具備了發展數字經濟的基礎。

沿著總書記指引的方向,武漢高舉科技創新旗幟,瞄準世界科技前沿,加快培育新動能,緊緊咬住建設國家科技創新中心的目標,明確提出要打造九大支柱產業、六大戰略性新興產業、五大未來產業的“965”產業集群發展思路,加快推進“光芯屏端網云智”等新興產業,并布局大數據、人工智能、區塊鏈、量子通信等未來產業,推動科教資源優勢更好地轉化為發展優勢,加快打造全國科技創新中心,努力實現高水平的自立自強。

在網谷,中金武漢數谷大數據中心園區一期正分階段投入運營,二期項目年底將動工。這個項目規劃總機架數4萬架,裝機容量48萬臺服務器,超級計算服務能力可達1000萬億次/秒,建成后將是華中地區規模最大、安全等級最高、計算能力最強的大數據中心。

在車谷,作為新能源汽車的“最強大腦”,國內電動汽車用功率半導體模塊近80%的市場份額被國外企業壟斷。經過技術攻關,“東風造”功率半導體模塊的總體性能與國外同類產品相當,價格便宜一半,年產30萬套功率芯片模塊的生產線將投入量產。

在光谷,全國首個人工智能計算中心加緊建設,待年中運營后將達當今全球算力的巔峰。

在全市,華為云、金山云、浪潮云、騰訊云、阿里云、中國電子云……中國六大數字領軍企業已“組隊”在漢打造云產業重鎮,助力武漢數字經濟發展。

市經信局介紹,武漢數字經濟占地區生產總值比重超過40%,“光芯屏端網”產業規模已近萬億。